全球首顆!復旦團隊研發二維-硅基混合架構閃存芯片

關鍵詞: 二維-硅基混合架構閃存芯片 長纓CY-01架構 二維閃存技術 CMOS工藝 芯片集成創新 復旦大學

時隔半年

繼“破曉(PoX)”皮秒閃存器件問世

復旦大學在二維電子器件工程化道路上

再獲里程碑式突破!

復旦大學集成芯片與系統全國重點實驗室

集成電路與微納電子創新學院

周鵬-劉春森團隊

研發的“長纓(CY-01)”架構

將二維超快閃存器件“破曉(PoX)”

與成熟硅基CMOS工藝深度融合

率先研發出全球首顆

二維-硅基混合架構芯片

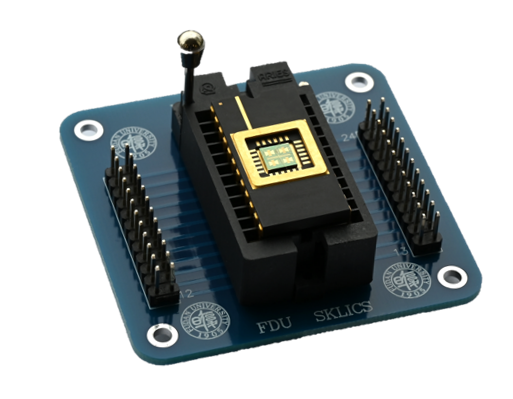

封裝后的二維-硅基混合架構閃存芯片(帶PCB板)

這一突破攻克了

新型二維信息器件工程化的關鍵難題

為新一代顛覆性器件縮短應用化周期提供范例

也為推動信息技術邁入全新高速時代

提供強力支撐

相關研究成果以

《全功能二維-硅基混合架構閃存芯片》

(A full-featured 2D flash chip enabled by system integration)為題

于北京時間10月8日晚間

在《自然》(Nature)期刊上發表

從原子級器件到功能芯片

跨越“從實驗室到工廠”鴻溝

大數據與人工智能時代對數據存取性能提出了極致要求,而傳統存儲器的速度與功耗已成為阻礙算力發展的“卡脖子”問題之一。今年4月,周鵬-劉春森團隊于《自然》(Nature)期刊提出“破曉”二維閃存原型器件,實現了400皮秒超高速非易失存儲,是迄今最快的半導體電荷存儲技術,為打破算力發展困境提供了底層原理。

“破曉(PoX)”皮秒閃存器件

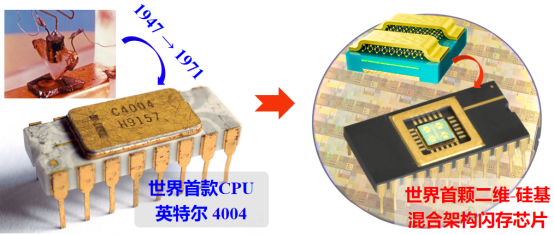

然而,顛覆性器件要真正走向系統級應用,往往是一場漫長的馬拉松。回溯硅基芯片的發展歷程,半導體晶體管自1947年誕生起,歷經貝爾實驗室、仙童與英特爾等頂尖力量二十余年的接力研發,才終于催生出全球第一顆CPU。

作為集成電路的前沿領域,二維電子學在近年來獲得諸多關注,但研究者們最關心的問題莫過于“LAB to FAB(從實驗室到工廠)”難題,也就是這項技術未來是否可以得到真正的應用。如何加速產業化進程,讓二維電子器件走向功能芯片?周鵬-劉春森團隊主動融入產業鏈,嘗試從未來應用的終點出發,“從10到0”倒推最具可能性的技術發展路徑。

“從目前技術來看,存儲器是二維電子器件最有可能首個產業化的器件類型。因為它對材料質量和工藝制造沒有提出更高要求,而且能夠達到的性能指標遠超現在的產業化技術,可能會產生一些顛覆性的應用場景。”在存儲器領域深耕多年的周鵬認為。

當前,CMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor,互補金屬氧化半導體)技術是集成電路制造的主流工藝,市場中的大部分集成電路芯片均使用CMOS技術制造,產業鏈較為成熟。團隊認為,如果要加快新技術孵化,就要將二維超快閃存器件充分融入CMOS傳統半導體產線,而這也能為CMOS技術帶來全新突破。

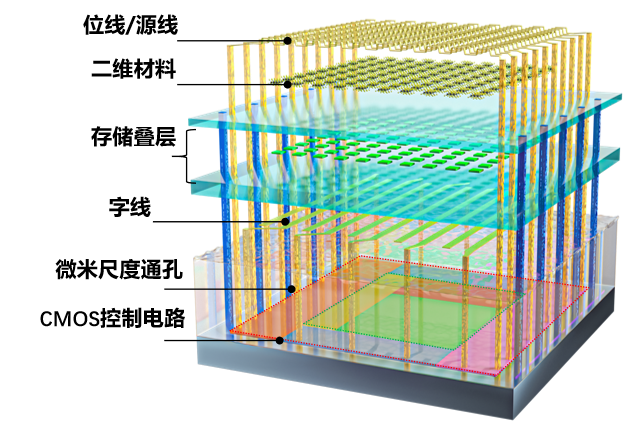

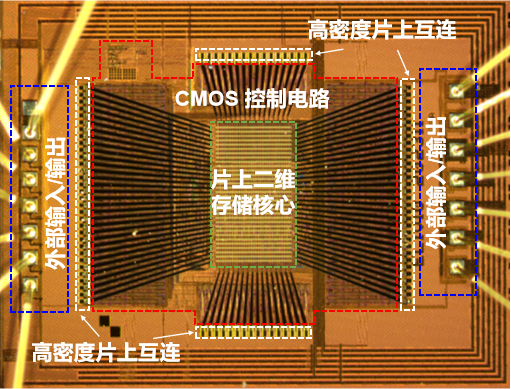

二維-硅基混合架構閃存芯片結構示意圖,包含二維模塊、CMOS控制電路和微米尺度通孔

基于CMOS電路控制二維存儲核心的全片測試支持8-bit指令操作,32-bit高速并行操作與隨機尋址,良率高達94.3%。這也是迄今為止世界上首個二維-硅基混合架構閃存芯片,性能“碾壓”目前的Flash閃存技術,首次實現了混合架構的工程化。

“從第一個原型晶體管到第一款 CPU花了大約24年,而我們通過把先進技術融入工業界現有的CMOS產線,這一原本需要數十年的積累過程被大幅壓縮,未來可以進一步加速探索顛覆性應用。”劉春森總結。

世界首顆二維-硅基混合架構閃存芯片。左側為半導體晶體管從原型器件到第一款CPU。右側為二維閃存器件結構、8英寸流片CMOS晶圓、二維-硅基混合架構閃存芯片。

創新集成工藝

實現二維材料與CMOS融合

為了找到這條“正確的路”,團隊前期經歷了5年的探索試錯,在單個器件、集成工藝等多點協同攻關。團隊的第一項集成工作發表于2024年的Nature Electronics,在最理想的原生襯底上實現了二維良率的突破,這為他們在真實復雜的CMOS襯底上解決問題提供了基礎。

2024年 Nature Electronics

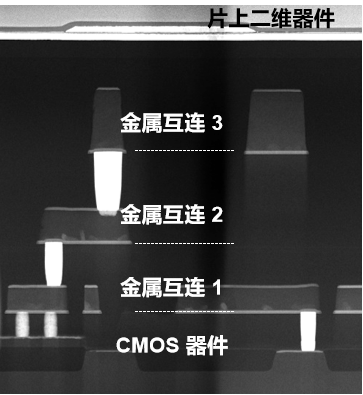

人們現在所說的芯片多由硅材料制作。而硅材料和二維材料可以說天差地別——硅片厚度往往在幾百微米,一些薄層硅至少也有幾十納米;而二維半導體材料是原子級別,相當于厚度不到1納米。

“二維半導體作為一種全新的材料體系,在國際上所有的集成電路制造工廠里都是不存在的。一旦引入新材料,就有可能對其他電子器件產生不可估量的影響,導致產線被污染,這是所有芯片廠商都無法接受的。”周鵬介紹。

如何將二維材料與CMOS集成又不破壞其性能,是團隊需要攻克的核心難題。CMOS電路表面有很多元件,如同一個微縮“城市”,有高樓也有平地,高低起伏;而二維半導體材料厚度僅有1-3個原子,如同“蟬翼”般纖薄而脆弱,如果直接將二維材料鋪在CMOS電路上,材料很容易破裂,更不用談實現電路性能。

“就好比我們從太空看上海,似乎很平坦,但這個城市內部其實有400多米、100多米或者幾十米高度不等的建筑。如果鋪一張薄膜在城市上方,膜本身就會不平整。”周鵬形象比喻道。

這也是為什么全世界的二維半導體研究者目前只能在極為平整的原生襯底上加工材料。一種解決思路是將CMOS的襯底“磨平”以適應二維材料,但要實現原子級平整并不現實。

二維-硅基混合架構閃存芯片光學顯微鏡照片

“我們沒有必要去改變CMOS,而需要去適應它。”團隊決定從本身就具有一定柔性的二維材料入手,通過模塊化的集成方案,先將二維存儲電路與成熟CMOS電路分離制造,再與CMOS控制電路通過高密度單片互連技術(微米尺度通孔)實現完整芯片集成。

二維-硅基混合架構閃存芯片透射電子顯微鏡照片

正是這項核心工藝的創新,實現了在原子尺度上讓二維材料和CMOS襯底的緊密貼合,最終實現超過94%的芯片良率。團隊進一步提出了跨平臺系統設計方法論,包含二維-CMOS電路協同設計、二維-CMOS跨平臺接口設計等,并將這一系統集成框架命名為“長纓(CY-01)架構”。

計劃3-5年集成至百萬量級

有望顛覆傳統存儲器體系

銜接起實驗室成果與產業化需求,確保理論創新與應用轉化能夠“雙腿并行”,是周鵬-劉春森團隊在研究中相互交織的兩條主線。依托前期完成的研究成果與集成工作,此次打造出的芯片已成功流片。

從基礎研究到工程化應用,團隊已跨越最艱難一步,后續迭代進程將進一步加快。他們下一步計劃建立實驗基地,與相關機構合作,建立自主主導的工程化項目,并計劃用3-5年時間將項目集成到兆量級水平,期間產生的知識產權和IP可授權給合作企業。

人工智能時代,當下的AI系統瓶頸正在從前端的算力轉向后端的存儲和數據,未來的模型會越來越龐大。多位業界人士表示看好該成果以更快速度從實驗室走向大規模應用,融入個人電腦、移動端設備等場景。

存儲器產業界代表認為,團隊研發的二維器件具有天然的訪問速度優勢,可突破閃存本身速度、功耗、集成度的平衡,未來或可在3D應用層面帶來更大的市場機會,下一步期待通過產學研協同合作,為每年600億美金的市場帶來變革。

“這項成果不只是延續性的技術改良,更多的是存儲速度和效率上的一次顛覆性進步。”復容投資代表分析,該技術已形成“科學-工程-系統”閉環,符合AI時代算力存儲需求,且通過依托成熟CMOS產線,能夠縮短研發周期,降低商業化門檻。

“這是中國集成電路領域的‘源技術’,使我國在下一代存儲核心技術領域掌握了主動權。”展望二維-硅基混合架構閃存芯片的未來,周鵬-劉春森團隊期待該技術顛覆傳統存儲器體系,讓通用型存儲器取代多級分層存儲架構,為人工智能、大數據等前沿領域提供更高速、更低能耗的數據支撐,讓二維閃存成為AI時代的標準存儲方案。

周鵬-劉春森團隊

復旦大學集成電路與微納電子創新學院、集成芯片與系統全國重點實驗室研究員劉春森和教授周鵬為論文通訊作者,劉春森研究員和博士生江勇波、沈伯僉、袁晟超、曹振遠為論文第一作者。研究工作得到了科技部、教育部、國家自然科學基金委、上海市科委、科學探索獎等項目的資助,以及教育部創新平臺的支持。

論文鏈接:

https://www.nature.com/articles/s41586-025-09621-8